最近のブログ

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | |||||

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| 31 |

最近のエントリー

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

里親探しから、各種イベント・行事のご紹介。

わんちゃん、ねこちゃんの写真も募集しています。

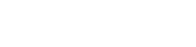

ネコのSFTS(重症熱性血小板減少症候群)が当院でも診断されました。

25年08月17日

マダニが媒介するSFTS(重症熱性血小板減少症候群)が西日本を中心にネコやイヌ、ヒトの感染症が増加しています。今年になり8月初旬までに124人の方がSFTSに罹患したという報告がでています。2025年5月には三重県の獣医師が診察した猫からSFTSに感染し、命をおとすという痛ましい事例も報告されたことをご存じの方も多いのではないでしょうか。発症ネコは元気・食欲低下、39℃以上の発熱、黄疸、白血球減少及び血小板減少を主徴とし、嘔吐や下痢などの消化器症状も認められることもあります。先日、屋外にでる飼い猫がSFTSに罹患して当院に来院されました。三田市および周辺地域のダニにもSFTSが広がっていると考えられます。現在のところ、健康なネコやイヌ、屋内のみで飼育されているネコやイヌから、ヒトがSFTSウイルスに感染した事例の報告はありませんので、動物からの感染を必要以上に怖がることはないと思われます。できるだけ室内飼育を心掛け、ノミ・ダニ予防薬を使用することも重要であると考えられます。S.S

https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/fnn/life/fnn-916222

致死率はイヌ26%ネコ64%・・。マダニが媒介するSFTSから家族とペットを守る対策。庭や公園で遊ぶときの注意点 dmenu ニュース

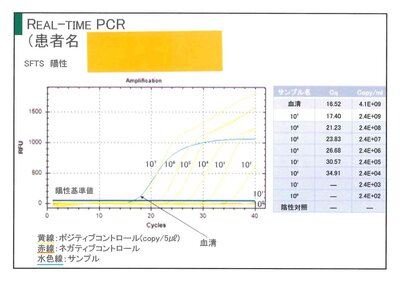

犬アトピー性皮膚炎に対する新薬が登場しました!

25年04月26日

桜もあっという間に散り、だんだん暖かくなってきましたね。暖かくなるにつれて、皮膚トラブルを抱えて来院されるワンちゃんが増えてきます。今回は、犬アトピー性皮膚炎に対する新しいお薬が出ましたので紹介します!その新薬はイルノシチニブ(ゼンレリア)というお薬です。

これまで犬アトピー性皮膚炎に対する治療薬としてオクラシチニブ(アポキル)といお薬がありましたが、ゼンレリアもアポキルに近いお薬です。ゼンレリアはアポキルよりも効果の持続時間が長いのが特徴です。アポキルは作用時間が短いと感じる症例もあり、1日1回〜2回の投与が推奨されています。一方、ゼンレリアは1日1回の投与でよいとされています。

アポキルもゼンレリアもヤヌスキナーゼ(JAK:Janus kinase)阻害剤という仲間の薬です。炎症性サイトカイン(IL-31など)が細胞の表面に結合して、細胞内機能に変化をもたらして炎症や痒みが生じますが、このシグナル伝達に関わっているのがJAKという酵素です。JAKには4種類のサブタイプがあり、このうちのJAK1を選択的に阻害するのがアポキルで、非選択的に幅広く阻害するのがゼンレリアです。

1日1回の内服で済むゼンレリアは飼い主様の負担軽減や治療コストも下げる可能性があると言えます。まだまだ発売したてですので、これからたくさんの情報が集まってくると思います。これまでのアポキルや注射薬のサイトポイントと並んで、犬アトピー性皮膚炎に対する治療薬の新しい選択肢となることを期待します。当院でも「ゼンレリア」を扱っていますので、痒みでお困りのワンちゃんがいましたら、ぜひ獣医師にご相談ください。

N.D.

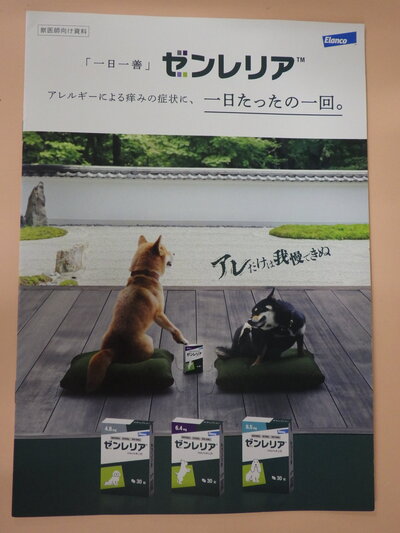

ネコちゃんの心筋症を早期発見しましょう

25年03月19日

ワンちゃんの心臓病では、健康診断などで心雑音が聴取されることで発見され、治療を開始することが多いです。一方、ネコちゃんの場合(特に肥大型心筋症)は無症候であることも多く、肺水腫や胸水による呼吸困難や動脈血栓塞栓症による下半身不随などの緊急的な処置を要する状態になって初めて発見されることが多くあります。

ネコちゃんの心筋症の診断には心エコー図検査が推奨されますが、その前段階として、採血だけで検査できる心臓のバイオマーカーが注目されています。心臓のバイオマーカーのひとつであるNT-proBNPは心筋の伸張と負荷の指標であり、心臓の筋肉に負荷がかかると上昇するため、高値であれば心筋症などの心臓病が疑われます。

肥大型心筋症は中年齢〜高齢のネコちゃんに多く、いくつかの品種(メイン・クーン、ラグドール、ブリティッシュ・ショートヘア、ペルシャ、ベンガル、スフィンクス、ノルウェージャン・フォレスト・キャット、バーマン)では罹患するリスクが高いと考えられています。

当院ではネコちゃんの健康診断の一環として、NT-proBNPの検査を実施しています。もちろんワンちゃんも検査可能です。気になる方は獣医師までご相談ください。

Y.O

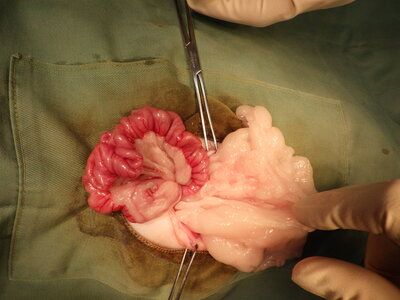

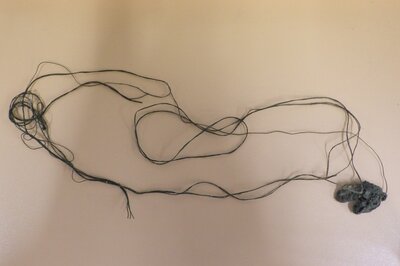

紐状異物による腸閉塞

カテゴリー:手術

25年03月01日

犬も猫も紐で遊んでいるうちに食べてしまい腸閉塞を起こしてしまうことがあります。特に若い猫では頻繁におこり、発見が遅れてしまうと小腸広範囲にわたり裂けてしまうリスクのある厄介な異物です。今週は糸によるひも状異物が2頭続けて連れてこられましたので皆様に注意を促すためにもご報告させていただきます。猫では舌根部に糸が引っ掛かっている場合もあります。開腹すると小腸はアコーディオン状にひきつれており移動させることが困難です。発見が早いと厄介な状態にまで進んでしまわないうちに対処できます。写真は舌根部の糸。アコーデオン状の腸管、摘出した異物です。猫はひかり物も大好きで今週は糸のついた裁縫針を食べた症例もあり裁縫をされるときは、十分気を付けてくださいね。 S.S

肛門腺のケアはされていますか?

25年02月26日

ワンちゃんネコちゃんには肛門の左右(時計に例えれば4時と8時の位置)に肛門嚢(腺)、いわゆる臭い袋を持っています。この中に強い刺激臭がする分泌物が入っており、哺乳類の匂いによるコミュニケーションに使われるといわれています。

正常では、ウンチをする時に肛門腺が圧迫されて、便と一緒にこの分泌物が排泄されます。しかし、1)生まれつき肛門腺が出にくい、2)加齢とともに分泌物の性状が変わり溜まりやすくなる、3)下痢などによる炎症が原因で排出する穴がふさがってしまう、などの理由により、肛門嚢が閉塞してしまうことがあります。

お尻を気にする頻度が増える、地面にお尻をこする、舐めるなどの行為が目立つときは、肛門腺を絞ってあげるサインです。肛門腺絞りの頻度はその子によって異なり、1か月に1回程度必要な子もいれば、必要ない場合もあります。おしりに違和感があり、疑わしい症状がみられたら、病院やペットトリミングで肛門腺を絞ってもらいましょう。

肛門嚢が閉塞したまま放置していると、最終的に肛門嚢近くの皮膚が破れ、肛門嚢破裂を起こしていまします。破裂してしまった場合、破裂部位を洗浄・消毒し、残っている膿の排出を促していきます。破裂部位を清潔に保つために、数日に1度の患部の洗浄をしたり、再発しないように肛門腺の管を洗浄したりと慎重な治療が必要になります。

肛門嚢破裂は、早期発見と適切な対応により、深刻な状態への進行を防ぐことができます。肛門腺絞りは少しコツがいるため、自宅で難しい場合もあります。気になることがあれば、いつでも病院にご相談ください。

D.N.

ケモデクトーマ

25年01月24日

体の中には末梢化学受容器(大動脈小体と頸動脈小体)と呼ばれる、動脈血中の酸素と二酸化炭素の分圧やpHの変化を感じるセンサーがあります。この大動脈小体(心基底部)と頸動脈小体(頸動脈分岐部)に腫瘍ができることがあります。これらの大動脈小体腫瘍と頸動脈小体腫瘍を合わせてケモデクトーマと呼ばれます。

ケモデクトーマは高齢の短頭種のわんちゃんに多いです。これは上部気道の閉塞が起こりやすく、慢性的な低酸素状態が関与していると考えられています。症状は運動不耐性や発咳、腹水・胸水貯留、肺水腫などによる呼吸困難が挙げられます。心臓の周りに液体が貯留して症状を呈することもあります(心タンポナーデ)。ゆっくり大きくなる腫瘍であるため、無症状で心臓超音波検査時に偶発的に発見されることも多いです。

外科手術での完全切除は困難であるため、放射線治療や分子標的薬(トセラニブ)による治療が主で、心嚢水が繰り返し貯留する場合は心膜切除を行うこともあります。短頭種のわんちゃんは中高齢になると健康診断で心臓を診てみるのもいいかもしれませんね。

I.M.

LR-PRP療法(多血小板血漿療法)

24年12月05日

PRP(Platelet Rich Plasma)(多血小板血漿)とは濃い濃度の血小板を含む血漿であり、高い組織再生能力を持つことから組織再生を目的に使用されます。創傷治癒促進、骨折癒合促進などに適応されており、当院でも実施しています。近年さらに多くの疾患への応用が試みられており、関節炎での疼痛緩和や馬への適用も始まっているようです。スポーツ選手の靭帯損傷に対する治療法として聞いたことがある方も多いと思います。

血小板は種々の成長因子を含有しています。代表的なものはVEGF(血管内皮細胞増殖因子)、TGF-β(トランスフォーミング成長因子β)、IGF(インスリン様成長因子)などです。PRP作製の際に特殊な調整を行い、バフィーコート(白血球・血小板を含む層)を回収することでLR-PRP(Leucocyte rich PRP)を得ることができます。これを活性化し、徐放剤と組み合わせることで組織再生に必要な成分を留まらせることができ、長時間作用させることができるようになりました。手技は今までのPRPに比べるとやや煩雑で時間もかかりますが、その分より高い効果を得られると実感しており、既存の治療法に組合わせて治療することで相乗効果をもたらすと考えています。

T.S.

猫の甲状腺機能亢進症の遠方の方の手術症例が増えています。

24年10月30日

他府県より猫の甲状腺機能亢進症の手術を依頼される方が急に増えています。涼しくなってきたので自動車で連れてきやすいのも原因かも。関東、中部、四国、北陸、近畿他府県の方も来られます。東北、九州からのお問い合わせもあります。近隣のかかりつけの先生と打ち合わせさせていただき手術を行うことも可能です。内科療法に比べ完治が期待でき内科療法に比べ病状の進行も抑えることができます。ほとんどの症例で1泊2日で退院可能です。手術をおこなっている平均年齢は14歳です。手術後は、甲状腺ホルモンを内服する必要もなく毎日の投薬から解放されます。ご検討いただく価値があると思います。ホームページに概要に関しては記載されています。ご質問等がある方はお電話にて対応しますのでお気軽にお問い合わせください。 S.S

犬の僧帽弁閉鎖不全症 ACVIMコンセンサスステートメント2019

24年10月05日

米国獣医内科学会(American College of Veterinary Internal Medicine)ではいくつかの疾患に対する研究内容や診断・治療についての指針を発表しており、それをコンセンサスステートメントといいます。日々の診療において、正しく新しい情報を組み込むということは大事と考えます。犬の僧帽弁閉鎖不全症(MR)は最も遭遇する機会の多い心疾患であり、当院でも多くの患者さんがおられるため、重要と思われる点をピックアップして今回ご紹介することとしました。

心不全のステージ分類について2019年に定義が追加されました。ステージBは逆流はあるが心不全徴候を認めないもので、さらにB1とB2に分類されます。B1は逆流のせいで心臓が大きくなっていないもので、B2は心臓が大きくなっているものです。この心拡大を検出するためにはレントゲン検査、心エコー検査によって心臓を評価する必要があります。

ステージB2からピモベンダンを開始することが明記されています。ピモベンダンは血管拡張作用を持ちつつ心臓の収縮性を向上させる薬で、予後改善効果が認められると報告されています。

また外科的治療についても記載がなされるようになりました。心不全徴候が認められるステージCにおいては一番上の水晶レベルになっています。日本では小型犬の飼育頭数が多いことから、体外循環での僧帽弁修復手術を実施する施設は多くなってきました。当院でも進行が早い症例、難治性の肺水腫を繰り返す症例は、手術実績のある信頼できる施設へご紹介することがあります。また心臓だけでなく、年齢、併発疾患なども検討材料になるため、慎重な判断が必要になります。

日々アップデートされる情報を得ることで、今後の診療に活かしてまいりたいと考えております。

T.S.

爪にできる腫瘍

24年08月05日

爪の根本部分を爪床といい、爪床にできる腫瘍は一般的に悪性のことが多いと言われています。扁平上皮癌が最も発生が多く、次いで悪性黒色腫がみられます。他には軟部組織肉腫、肥満細胞腫、骨肉腫など悪性のものがほとんどです。

扁平上皮癌は大型犬での発生が多く、特に黒い爪の子で前肢でよく認められます。局所での破壊が強く指の骨の破壊や融解を引き起こすだけでなく、感染症も多いため見た目的にも症状的にもひどいものになります。転移することは多くないため、外科手術ができれば根治の可能性もあります。被毛が暗色の子は発生が多いため、遺伝的素因が関与していると考えられています。

また悪性黒色腫では転移率が高いため、リンパ節や肺の評価が必要になります。治療は手術が中心になりますが転移している場合は生存率が下がってしまいます。

一方猫の爪床腫瘍では、肺からの転移巣であることが80-90%程度と言われ、原発性肺腫瘍の存在を探していく必要があります。ただ転移性の場合は非常に予後が悪いものになっています。

手先にできる腫瘍ですので日頃から歩き方や痛みがないかが発見のヒントになります。そのような症状がないかたまにみてあげてくださいね。

T.S.

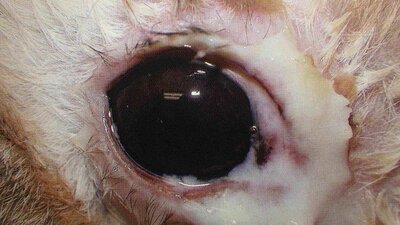

「目が白い」=「白内障」?

24年07月19日

歳をとるにつれて愛犬の目が白くなったと感じている方は多いのではないでしょうか。

「これって白内障ですか?」というご質問をよくお受けします。

実は「目が白い」=「白内障」ではありません。

今回は高齢のわんちゃんの目が白く見える代表的な疾患である「白内障」と「水晶体核硬化症」についてご紹介したいと思います。

※若齢の場合や、急に目が白くなった場合、痛みを伴う場合は別の疾患の可能性や早期の対応が必要になる可能性がありますのでお早めに獣医師にご相談ください。

「白内障」と「水晶体核硬化症」は、どちらも「水晶体」という目のピントを合わせる役割をしている構造物の変化により生じる疾患です。

「水晶体」の線維は一生涯成長を繰り返しますが、水晶体の大きさはさほど変わらないため、加齢とともに線維数が増加し、中心部分(核)の密度が高くなり固くなります。これが「水晶体核硬化症」です。水晶体線維の構造や配列は正常であるため、視覚にはほとんど影響しませんが、水晶体が青灰色に見えるため、白内障と誤認されることがあります。この「水晶体核硬化症」は10歳齢までに50%以上の犬、13歳齢以上ではほぼ全ての犬が罹患すると報告されています。加齢性の変化であり、視覚にもほとんど影響しないため治療対象にはなりません。

一方で「白内障」は、本来透明であるはずの水晶体が様々な原因で変性し、不透明になった状態で、進行に伴い様々な程度の視覚障害を引き起こします。さらに、水晶体起因性ぶどう膜炎を発症し、緑内障や網膜剥離、水晶体脱臼を引き起こす可能性もあります。

白内障は老齢性(加齢性)以外にも、遺伝性や先天性、代謝性、外傷性などの原因により分類されますが、老齢性の白内障は大型犬では7歳齢以上、小型犬では9歳齢以上で見られると報告されています。

白内障の根本的な治療は白内障手術です。専門的な手術なので実施可能な病院は限られています。当院では手術が適応になる可能性がある症例は専門の病院を紹介しております。

手術が適応にならない症例においては、定期的な経過観察および水晶体起因性ぶどう膜炎の治療を行います。老齢性初発白内障の進行防止剤として承認されている点眼薬や、人の白内障進行予防に有効とされている成分を含む動物用サプリメントを使用する場合もあります。

「水晶体核硬化症」と「白内障」が併発している場合も多いため、愛犬の目が白くなってきたかも?と感じられた際はお気軽に獣医師にご相談ください。

Y.O.

腹部超音波実習

カテゴリー:セミナー

24年07月16日

7月15、16日に福岡県で実施された腹部超音波集中実習に参加いたしました。

講師はアメリカ獣医放射線学会認定専門医の宮林孝仁先生です。

まずはそれぞれの臓器の超音波解剖を学び、実際に宮林先生の飼育されているわんちゃんとねこちゃんに協力していただき、臓器の描出の練習をしました。

エコープローブの持ち方にもコツがあり、解剖を理解し決まった流れや角度で当てることで、臓器を確実に描出することができ、見逃しも防ぐことができます。また、動物の保定方法でエコーの当てやすさが大きく変わることも学びました。

すばやく確実に臓器の描出ができれば、わんちゃんやねこちゃんの負担も減らすことができます。今回の実習で学んだことを日々の診療に活かしていきたいと思います。

Y.O.

猫ちゃんの特発性膀胱炎

24年07月12日

猫ちゃんの下部尿路(膀胱や尿道)疾患である膀胱炎では「特発性膀胱炎」と呼ばれるものが1番多く、再発率も高いです。

「特発性膀胱炎」とは、細菌や結石、腫瘍、奇形などではなく、原因が明らかでないものを言います。

無治療でも1週間程度で改善することもありますが、繰り返す場合や症状が重い場合は猫ちゃんのQOLの低下や炎症により尿道閉塞などを起こす可能性もあるため早めの治療が必要です。

要因としては、ストレス、ドライフードのみの食生活、肥満、飲水量が少ないなどが考えられます。

症状は、長時間の排尿姿勢、有痛性排尿(唸ったり、鳴いたりする子もいます)、頻尿、トイレ以外での排尿などがあります。

このような症状がある場合、尿検査や画像検査、血液検査等を行い、結晶や結石、腫瘍、細菌感染、奇形などが明らかにない場合特発性膀胱炎と診断します。

治療法は、トイレや飲水装置などの生活環境の改善、ウェットフードへの変更、お薬(三環系抗うつ薬、抗生剤、鎮痛剤など)の使用などが主です。

猫ちゃんのQOL維持のため、膀胱炎の症状があれば早めにご相談ください。

また、お家の猫ちゃんのトイレなどの環境(例えば、猫ちゃんのトイレは猫ちゃんの数+1つ)を1度見直してみましょう!

M.I.

ネコちゃんのうんちに虫が...!!

24年07月05日

愛する家族であるネコちゃんを脅かす病原体は細菌やウイルスだけではありません。寄生虫もまた飼い主様が注意してあげなければならない病原体の1つです。

今回は数ある寄生虫のなかでも「マンソン裂頭条虫」と呼ばれる寄生虫を紹介します。

マンソン裂頭条虫はいわゆる「サナダムシ」と呼ばれる寄生虫の仲間で、成虫は1~2メートルほどの白くてやや幅広い、まるできしめんのような見た目をしています。マンソン裂頭条虫は主に誤ってカエルを食べてしまったネコちゃんの小腸に感染します。

この寄生虫に感染した場合、実は激しい症状を示さないこともあり、飼い主様がネコちゃんのうんちの中に出てきた虫体を発見して動物病院に連れてこられる例も多いです。ただ寄生虫の虫体が非常に大きいため、小腸での栄養の吸収を邪魔して痩せてしまったり、なかなか治らない下痢を引き起こしたりすることがあります。

また、同じくカエルを食べることで感染する「壺形吸虫」と呼ばれる寄生虫に同時感染してしまうケースもあり、このケースではより頑固な下痢や栄養障害を引き起こします。

マンソン裂頭条虫はネコちゃんのうんちの中に含まれる虫卵を顕微鏡で探すか、うんちと一緒に出てきてしまった虫体を確認することで診断します。なので、もしうんちの中にきしめんのようなものが混じっていたら、うんちを持ってきていただけるとスムーズに診断することができます。

治療方法としては、プラジカンテルという駆虫薬を使って虫下しを行います。また、下痢による脱水がみられる場合は水分を補充するための補液を行うこともあります。

この寄生虫の感染の予防法は意外と単純です。というのも、外でカエルを捕まえて食べてしまったと思われるネコちゃんの感染例が多いため、ネコちゃんを外に出さず室内飼育するだけでも感染予防になるのです。ネコちゃんの屋内飼育は寄生虫に限らず、交通事故や野良猫とのけんかなどのリスクもなくすことができるので、極力ネコちゃんは外に出さないように飼育しましょう。

もしペットのうんちの中に変わったものが混じっていたら、お気軽に動物病院までご相談ください。

SS

わんちゃんの外耳炎と耳ケア

24年06月26日

愛犬が最近、後ろ足で耳をかいたり、首を振る回数が増えたりしていませんか?そういった症状は外耳炎を発症している可能性があります。

「外耳炎」とは、耳介〜鼓膜に発生する炎症性疾患であり、痒み、紅斑、腫脹、疼痛などさまざまな症状がみられます。わんちゃんの外耳道は下の写真のようにL字型をしています。外耳道の形や長さは犬種や個体により異なり、通気性が悪い構造をしている子もいます。

外耳炎はアレルギー性皮膚炎、脂漏症やホルモン異常などが主因となり発症するとされています。さらに、耳道が狭い、耳毛が多いことから耳道内の通気性がさらに悪くなり、外耳炎を悪化させる細菌やマラセチア(カビの一種)が増殖しやすい環境をつくりだします。特に暖かい夏場は耳の中が蒸れやすく、外耳炎を発症しやすくなります。

特に注意していただきたいのは、外耳炎で炎症を起こした耳道は非常に傷つきやすいということです。不適切に耳ケアをしてしまった結果、より状態を悪化させてしまう可能性があるため、ご自宅での耳洗浄はおすすめできません。しかし、治療を行わないと中耳炎、内耳炎などを引き起こしてしまう場合もありますので早期の受診をおすすめします。

外耳炎の治療は主に点耳薬を使用します。点耳薬はさまざまなものが販売されていますが、ほとんどのものがステロイド(抗炎症作用)と抗菌剤、抗真菌剤の合剤となっています。点耳薬の種類により、ステロイドの力価や粘稠度が異なるため、その子の外耳炎の症状に合わせた点耳薬を処方しています。間違った耳ケアや点耳薬の使用は外耳炎の悪化や、薬剤耐性菌を出現させてしまう可能性もあるため、獣医師の指示に従い使用していただきますようお願いします。

愛犬の耳ケア・外耳炎の治療に関して聞きたいことがあればいつでも獣医師にご相談ください。

D.N.

3月17日 2023年度日本獣医麻酔外科学会 第2回近畿地区講習会

カテゴリー:セミナー

24年03月17日

2023年度日本獣医麻酔外科学会 第2回近畿地区講習会

ここまでは知っとこ!動画で理解する短頭種気道症候群

末松正弘先生(AMC末松動物病院)

柴田早苗先生(岐阜大学)

短頭種とはフレンチブルドッグなどの鼻が短い犬種のことをいいます。これらの犬種では鼻腔、喉頭、気管などの気道が狭くなっていることが多く、それによりうまく換気できずに呼吸困難になってしまう病気を短頭種気道症候群といいます。症候群という名前なので、ひとつではなく複数の異常が合併していることがほとんです。今回は小動物呼吸器外科のトップランナーである末松先生と、岐阜大学で麻酔を専門にされている柴田先生による講義でした。

末松先生は動画を中心に、呼吸様式から手術の術式まで細かく解説していただきました。柴田先生は日常的に使われている麻酔方法を、メカニズムやメリットを含めて抗議していただきました。総合討論では各先生方が日頃から疑問に思っていることを会場で共有し、良いディスカッションができました。

また私、須藤も近畿地区委員として講習会をお手伝いしました。今回初めて参加させていただきましたが多くの先生方とお知り合いになることができ、これからの麻酔外科学会や、近畿地区のさらなる発展に貢献できたらとますます思いを強くいたしました。

T.S.

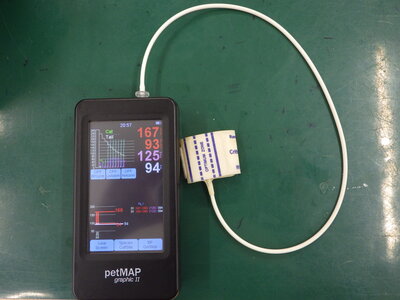

高血圧と麻酔リスク

24年02月29日

人医療では高血圧で治療を受けている患者は二千万人以上といわれています。人では様々な原疾患由来だけでなく、生活習慣病や遺伝的背景が原因になっていますが、獣医療においてはほとんどが二次性高血圧、つまり他の疾患が原因で高血圧になっています。甲状腺機能亢進症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などの内分泌疾患、腎臓病、心臓疾患が原因になっていることが多いです。

高血圧患者における麻酔管理には注意が必要と言われています。麻酔をかけるということは一般的には血圧を低下させることになりますが、高血圧患者では血圧変動が大きくなり、心臓などの循環器や脳の負担が大きくなります。また腎臓においては、腎血流量を維持することが大事になります。正常な血圧状態の患者では麻酔によって血圧が低下しても腎血流量を維持することが可能なのに対し、高血圧患者で血圧が低下すると腎血流量を維持できなくなり、腎障害へと繋がるリスクとなります。

そのためやはり麻酔を実施する前から降圧薬を内服し、血圧を少しでも下げておく必要があります。当院では猫の甲状腺機能亢進症の手術を多く実施していますが、高齢の猫のため慢性腎臓病や心筋症を合併していることが多く、いずれの疾患でも高血圧を発症します。甲状腺機能亢進症では完全に血圧を正常に戻すことは難しいこともありますが、少しでもリスクを抑えるために降圧薬を服用しておくべきと考えています。

T.S.

2月4日・第10回兵庫県開業獣医師会WEB講習会・WEB研究発表会

カテゴリー:セミナー

24年02月05日

2月4日(日)日本小動物医療センターセンター長/小動物腫瘍外科アドバイザーの廉澤剛先生の「肝臓腫瘍その特性から特殊器具なしに攻略する肝臓外科」のご講演をしていただきました。内容的には組織から生検、診断、手術まで広範囲にわたり、やや難しいものの非常にわかり易く脈管系の説明から手術手技の説明までしていただきました。そのあと研究発表会を廉澤先生と日本大学獣医放射線学研究室の合屋征二郎先生をオブザーバーとしてお招きしました。当院からは院長が「猫の甲状腺機能亢進症の評価および考察」という演題で発表を行いました。多数の手術数から統計をだしたものです。猫の甲状腺機能亢進症の治療は外科手術が推奨されることをこれからも広めていきたいと思っています。 S.S

てんかん発作の管理

23年12月30日

てんかん発作を罹患している患者さんはとても多く、MRI検査の普及によりそのさまざまな原因を明らかにすることもできるようになりました。原因により治療法も多岐にわたりますが、最も多い原因となる特発性てんかんの治療の基本はてんかん発作を起こさないようにするための抗てんかん薬の内服が基本になります。お薬以外のてんかん発作の管理のために現在分かっていることを以下に述べてみます。

・ストレス

動物にとってのストレスとは何になるのかは難しいですが、ストレスを感じるとてんかん発作が誘発されます。犬はストレスを匂いで感じ取ることができるという報告もあり、またそれは飼い主さんである家族のストレスをも感じ取ると言われています。また運動習慣や睡眠改善などライフスタイルの向上がてんかんの改善につながるとの報告があります。

・食事

人ではケトン食がてんかんの改善につながるとの報告がありますが動物では実施が難しく、その代替としてMCTオイルなどの中鎖脂肪酸がてんかん発作改善に良いと言われています。全頭で効果が認められるわけではないようですが、神経病療法食なども販売されているため試してみる価値はあると思われます。

てんかん発作はその病型含め、その患者さんごとに内服などの治療法を考えなければなりません。少しでもてんかん発作で苦しむ動物やご家族の負担を減らせるようになればと思っております。

T.S.

ウサギの涙嚢炎

23年10月30日

人も犬のウサギも、眼球からの涙液は涙点を通って涙嚢から鼻涙管、そして鼻腔へと流れていきます。犬では鼻涙管がつまることで鼻涙管閉塞を生じ、いわゆる涙焼けという状態になります。ウサギでも同様に鼻涙系疾患が多く、特に涙嚢炎が多く見られます。涙嚢炎になると著しい膿性の眼脂が目立ち、涙嚢炎が重度になると眼の内側の皮膚が腫れてきます。蓄膿が重度だと涙点から膿が排出できることもあり、また結膜炎や眼瞼炎、眼の疼痛もよく引き起こします。

ウサギは歯科疾患の影響で涙嚢炎になりやすいと言われています。臼歯根と切歯根がそれぞれ涙嚢、鼻涙管に接しているせいで、それらの歯の過長などで涙道が閉塞することになり、上記の症状を呈するようになります。そのため歯科疾患の検査をすることが本疾患の診断のために大事になってきます。

治療は単純な涙嚢炎の場合は鼻涙管洗浄などになりますが、歯科疾患に起因するものは歯科疾患の治療が必要になります。ウサギは膿を呈する疾患が多く、そして厄介なことになることも多々あります。ウサギさんの眼がおかしく膿性の眼脂が多くみられる場合はご相談ください。

T.S.

KYOTO ARセミナー 前十字靭帯断裂に対するTPLO法

カテゴリー:セミナー

23年09月24日

前十字靭帯断裂に対するTPLO法

岩田 宗峻 先生 東京医科歯科大学

KYOTO AR主催の実習型セミナーに参加してきました。近年では模型を用いたドライラボが盛んになっており、講義だけでなく実際に手を動かして技術を学べるセミナーが増えております。今回は前十字靭帯断裂に対するTPLO法(脛骨高平部水平化骨切り術)についてのセミナーでした。

前十字靭帯断裂は動物病院でよく遭遇する疾患で、前十字靭帯の変性、断裂により後肢の跛行を呈するものです。手術法がいくつか考案されており、ラテラルスーチャー法やTPLO法が手術法として選択されます。人の脛骨は大腿骨に対して垂直に位置していることからもともと前十字への負荷が少ないらしいですが、動物の脛骨は大腿骨に対して斜めに位置しており、そのせいで脛骨が前方へ滑るように負荷がかかるため前十字靭帯への負荷も増大します。TPLO法は、大腿骨に対して斜めだった脛骨を、水平方向になるように骨切り・移動させることで脛骨の前方変位の力を低下させ膝関節を安定化させる手術法です。つまり人の膝に近づける手術、ということになります。

TPLO法には独自の器具が必要であり、理論もそうですが器具の扱いにも慣れが必要です。講師の岩田先生は前半部分では理論の説明を分かりやすく講義していただき、後半部分ではTPA測定や術式を解説していただきました。実際にはランドマークとなる部位が見えないことや、重要な血管を傷つけないようにするなど各種注意点も指導していただきました。

このような実習型セミナーに参加すると良い刺激をもらうことができます。これからの診療に活かしていこうと思います。

T.S.

猫の大動脈血栓栓塞症(肥大型心筋症)

23年09月17日

猫の肥大型心筋症に伴う大動脈血栓栓塞症は緊急性を伴う病気です。症状は閉塞する場所によって様々ですが、鞍状血栓症が最も多く突然両後肢が動かなくなり痛みのためかほとんどの症例で大きな声でニャアニャア鳴き続けるます。治療は内科療法や外科療法での血栓の摘出があります。治療法に関しては、うっ血性心不全や肺水腫、低体温、DIC,不整脈のため手術をしても予後が不良ではないかという考え方から血栓溶解療法を指示する考え方もあります。しかし内科療法では、残念ながら死亡率は2/3と高く、後肢が壊死してしまう可能性もあるため安易にお勧めできません。心臓の中に血栓がある場合摘出してもすぐ再血栓を起す場合があるため要注意ですが、早期の摘出により経過が良好なケースが多くあります。症例によって判断が必要ですが当院でいままで行った手術の経過は9割が順調に退院しており、長いものでは6年以上も生存してくれた猫ちゃんもいます。再灌流症候群のこともありできるだけ早期の治療が必要です。写真の血栓は、先日診察にこられ緊急で摘出した大動脈血栓です。無事退院してくれました。もし後肢が動かなくなりニャアニャア鳴き始めたら大動脈血栓栓塞症を疑いできるだけ早い診察をお勧めいたします。 S.S

慢性腎臓病で貧血に?

23年09月05日

ネコちゃんにおける代表的な病気として「慢性腎臓病」があることは知っている方も多いと思います。その腎臓病によって生じる貧血、いわゆる腎性貧血という病態があるということをご存知でしょうか?

腎臓は尿を生成し老廃物を体外に排出するだけでなく、たくさんの機能を有する臓器です。そのひとつとして、造血機能の促進があります。腎臓の間質で生成される「エリスロポエチン」というホルモンは、赤血球の前駆細胞に働きかけ赤血球の産生を促します。慢性腎臓病が進行すると、エリスロポエチンの産生が不十分となり、貧血を起こす場合があります(腎性貧血)。

腎性貧血になると、全身に十分な酸素を送れず、歯茎や目の粘膜が青白くなることもあります。また、赤血球は酸素を運んで体温を維持する働きがあるので、腎性貧血になると体温が下がって冷えやすくなります。結果として、ネコちゃんは元気がなく動かなくなり、食欲が落ちて痩せてくる可能性があります。これらの症状は慢性腎臓病の症状だと勘違いする方も多いため、当院では定期的な血液検査で腎機能をチェックするとともに、貧血が進行していないかも確認しています。

腎性貧血の治療としては鉄分の補給とともに、不足している「エリスロポエチン」のホルモン剤を使うことで貧血の進行を防ぎ、症状を和らげることができる可能性があります。これまで、犬猫用のエリスロポエチン製剤は開発されておらず、ヒト用のものを代用して治療を行っていましたが、先日『エポベット』という猫のエリスロポエチン製剤が世界初で承認されました。エポベットは2週間間隔で注射をすることが推奨されており、これまでのヒト用製剤と比較して投与間隔が長いことが特徴・メリットです。これまでの研究では、エポベットを2週間間隔で6回皮下注射することで8割以上の猫ちゃんで貧血の改善が認められたとの報告もあり、今後腎性貧血で悩む猫ちゃんの新たな治療薬として使用されることが期待されます。

D.N.

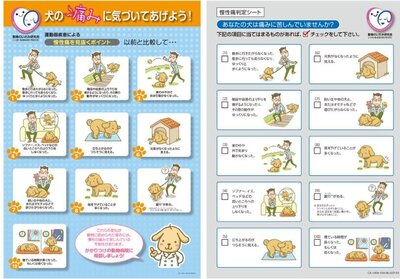

高齢犬の足腰のチェックをしてみませんか?

23年08月30日

人医療においても運動器、つまり足腰や関節の疾患は加齢とともに増加しそれに伴って運動強度が低下、そしてさらに進行すると日常生活にも支障をきたすようになってしまいます。そのような状態をロコモティブシンドロームと呼び、運動機能低下によりさらに生活習慣病や認知症を招くなど重大な状態と考えられています。犬も同様で、加齢により運動器疾患の罹患率は高くなり、うまく歩けなかったり、びっこを引くなど疼痛を引き起こす原因になります。また何よりもそのような状態は犬にとってもストレスフルであり、ものを言えぬワンちゃんたちの運動器疾患は飼い主であるご家族が見つけてあげなければなりません。

動物のいたみ研究会が、運動器疾患による痛みを見抜くポイントとチェックリストを作成しており、これはホームページから誰でもダウンロードすることができます。その中からいくつかピックアップして見てみましょう。

・散歩に行きたがらなくなった。

・ソファー、イス、ベッドなどの高いところへの上り下りをしなくなった。

・尾を下げていることが多くなった。

・飼い主や他の犬と、またはオモチャなどで遊ばなくなった。

・寝ている時間が長くなった、もしくは短くなった。

いかがですか?「歳を取ったからかな」と思いがちな行動が多いように思えます。特に寝ている時間が長くなったというところはまさにそのような印象です。明らかなびっこを引かなくても、実はこれらのサインが隠れ関節炎の徴候だということは大いにありえます。もちろんどの程度の期間それらが見られるのか、他の病気はないのかなど、いくつか鑑別すべき点はありますので、これらの症状がすべて痛みのサインとは限りません。しかし飼い主さんがまず気づいてあげることが発見の第一歩だと思います。関節炎を根治することは難しいですが、様々な方法でその痛みを軽減し、ワンちゃんの健康寿命を延ばしてあげることは可能です。少しでも痛いのかな?と思うことがありましたらご相談ください。

T.S.

犬の熱中症を予防しよう

23年07月22日

愛犬のために正しい熱中症対策が出来ていますか?人間だけでなく、犬や猫も熱中症になります。犬や猫が熱中症になると人と同じように、息苦しそうに呼吸をしたり(パンティン)、ふらつき、よだれ(流涎)、場合によっては嘔吐や下痢、さらに悪化すると筋肉の震えや痙攣が起こり、意識が無くなります。

私たち人間は快適な場所を見つけて自由に暑さをしのぐことができますが、行動範囲が限られている飼い犬ではそれがなかなかできない場合があります。愛犬が熱中症にならないようにするためにも、愛犬の立場になって過ごしやすい環境づくりを心がけましょう。

・どんな犬が熱中症になりやすいか

特に短頭種、シニア期、肥満の子は注意が必要です

短頭種とはフレンチブルドッグやパグ、シーズー、ペキニーズなどの鼻(マズル)の短い種類を指しており、鼻が短く、口腔の面積が狭い為、唾液を気化して熱を逃がすのが苦手です。あとは気管の入り口が反転していたり、呼吸が苦しい子が多いので、熱中症のリスクが他の犬種に比べてはるかに高くなります。

シニア期では体温調節機能の低下により暑さ調節が上手くいなかったり、肥満の子は体内に熱がこもりやすく、首のまわりの脂肪によって呼吸機能が低下するため、呼吸による体温調節が上手くいかなくなります。なのでこれらの体温調節が上手くいかないワンちゃんには冷房器具の活用や、直射日光の遮断、風通しの工夫が必要です。

・犬が熱中症にならないためには温度に気を付ける

犬にとって快適な温度は、一般的に20~22℃と言われていますが、犬種や健康状態によっても変わってきます。推奨されている部屋の温度は25℃前後で湿度は50~60%くらいです。

まずは25℃になるように調節して、それでも舌を出して呼吸していたり、冷たい床の上で腹ばいになっている等、暑そうな場合には愛犬にとって快適と思える温度まで下げてあげましょう。

・通気性をよくする

窓やドアを締め切った真夏の部屋はまるでサウナの様になることもあるので、換気扇を回したり、網戸にしたり、可能な限りで風の通り道を作ってあげましょう。

・クーラーだけでなく扇風機や冷風機を使用する

クーラーで室内が冷えすぎて心配という場合には扇風機や冷風機を活用しましょう、使用する際には風が直接愛犬の体に当たらないようにすることが大切です。特にお腹の毛が薄い犬ほど、ty苦節風が当たると身体が冷えやすくなります。

・ひんやりグッズを利用する

クールジェルが入ったマット、い草を使ったマット、ひんやり感があるマットやベッド、クールバンダナなど最近はホームセンターでも手ごろな値段で購入で決ます。

クールバンダナで首元を冷やす際には、首の後ろではなく前を冷やすことがポイントです。首の前には太い頸動脈が走っているので、この頸動脈を冷やすことで体温を冷やす効果が期待できます。

・カーテンを閉めて直射日光を防ぐ

日光が直接入ってくる窓のカーテンを閉めておくことで、室内の温度の上昇をかなり抑えられます。カーテンを閉めると暗くなってしまって嫌だという場合には、外にすだれやサンシェードを利用するといいでしょう。

・水を数か所に置いておく

愛犬が水分をこまめに補給できるように、数か所に新鮮な水を置いておきましょう

・散歩は早朝か夜にする

涼しい朝の時間帯(5~6時)または完全に日が沈んだ夜に散歩するようにしましょう。17時や187時でもアスファルトが熱を持っている可能性があるので注意が必要です。

「夏は危険!」でも夏以外は熱中症気にしていますか?

夏だけでなく、春に温かくなってきたころ、暖房も要らなくなり部屋を閉め切っていたりしても熱中症をおこすこともあります、また梅雨明けしたころも人間だけでなく、犬や猫も熱中症になりやすいです。また犬を車内に置いておくと年中いつでも熱中症になるリスクがあります。エンジンを切った状態で車内に愛犬を置いておくことはかなり危険です。注意しましょう。

・熱中症かなと思ったら

まず涼しい場所に移動しましょう。外であれば日陰や風通しの良い場所に連れていき、冷たいタオルや水で体温を下げます

冷やす場所は、首、脇の下、後ろ足の付け根になります。愛犬と外に出かけるときは、クーラーボックスに冷たい水が入った霧吹きやペットボトル、濡れたタオルを準備しておくといいですよ。

その後、愛犬に意識があるようであれば、少しでもいいので冷たい水を飲ませて、すぐに動物病院に連れていくようにしましょう。

今年も梅雨が明け暑い時期が続きそうです。犬の熱中症は毎年のように発生しています。

うちの子は大丈夫と油断せずに、熱中症予防の意識をしっかり持ち対策して、今年も夏を乗り切りましょう

Y.N.

人工保育

23年07月13日

産後の母犬の不調や育児放棄で哺乳瓶やカテーテルで子犬に給餌しなければならないケースはよくみられます。完全に母犬や兄弟と隔離され、人工保育でそだった子犬には許容限界や欲求不満限界の低さがみられる場合があるそうです。本来であれば乳頭をさがす苦労や兄弟との乳頭の取り合いによって苦労を生後間もなく学びます。哺乳瓶やカテーテルでは探索、取り合いの苦労、また吸乳の苦労もありません。すなわち空腹という欲求を満たすために探索といった苦労を乗り越え、満腹になって欲求が満たされるという学習過程を逃してしまいます。体調の悪い栄養の管理が必須な子犬はこの限りではありませんし体重の増加の妨げになってはいけませんが、元気な子犬であれば哺乳瓶を探させる、哺乳瓶の乳孔を小さめにして時間をかけさせる、途中でわざと中断するといった軽い欲求不満のトレーニングはのちの問題行動を減らすためにはいいかもしれません。K.Y

犬の変形性関節症に対する治療薬『リブレラ』

23年07月05日

先日、猫の変形性関節症に伴う痛みを和らげる新たな治療薬として「ソレンシア」が発売されました。それに加えて、ワンちゃん用の「リブレラ」が発売されました。今回は、犬の変形性関節症やリブレラについてご紹介したいと思います。

犬の『変形性関節症』とは、骨と骨の間にありクッションの役割をもつ軟骨に過度の負担がかかることで関節が変形し、慢性的な痛みが生じる関節疾患の1つです。加齢・肥満・遺伝や過度の運動などさまざまな要因が関与すると言われています。大型犬で発生率が高い傾向にありますが、小型犬での発症も少なくなく、全ての犬種・年齢で知らず知らずのうちに罹患している可能性があります。慢性の痛みを示す病気の中で最も患者数の多い病気のひとつであり、ワンちゃんの40%以上がこの病気になっているとの報告もあります。

変形性関節症の症状としては慢性的な疼痛があります。ご自身のワンちゃんは最近、階段の上り下りやソファへの飛び乗りをためらったり、できなくなったりしていませんか?運動中にすぐ休憩するようになっていませんか?このような症状はすべて痛みのサインの可能性があります。一度、獣医師にご相談されてはいかがでしょうか。

変形性関節症に対して、これまではNSAIDsなどの抗炎症薬やω-3脂肪酸などを含むサプリにより関節を保護する治療などが一般的でした。今回紹介する新たな治療薬「リブレラ」は、モノクローナル抗体製剤として開発され、月1回の注射で犬の変形性関節症の慢性疼痛を和らげる治療薬として期待されます。

これまでの研究では、初回投与7日目から有意な鎮痛効果が発現したとの報告があります。また、NSAIDsとは作用機序や代謝・排泄機序が異なり、肝臓や腎臓への影響が最小限とされており、安全に使用できます。また、毎日の投薬に悩まされない点も大きなメリットと言えます。

変形性関節症は前述のように、どの犬種・どの年齢でもなり得る病気であり、ワンちゃんの生活の質を悪くする可能性があります。前述の症状に心当たりがあるワンちゃんの飼い主さま、リブレラに興味のある方がいらっしゃいましたら、お気軽に獣医師までご相談ください。

D.N.

腹腔鏡を用いた胃腹壁固定術

23年06月30日

犬では胃拡張・胃捻転症候群という病気が発生します。これは食後に胃内に異常なガスが発生する事で胃が拡張し、重症化すると捻転して胃が壊死するものです。胃だけの症状に留まらず、捻転による循環不良に伴う低血圧・ショック症状を呈し、命の危険を伴う緊急疾患です。大型犬も小型犬も発生しますが、特に発生の多い大型の好発犬種においては胃捻転を予防するために、胃をお腹の内側の腹壁に固定するという手術を行うことがあります。開腹で行う方法としては、切開胃固定術、ベルトループ固定術などいくつかの方法が報告されています。

人医療では内視鏡外科は広く普及し、さまざまな種類の手術が実施されています。近年では獣医療でも内視鏡外科の発展がめざましく、腹腔鏡を用いた手術が増えています。腹腔鏡を用いた胃腹壁固定術もそのひとつです。開腹手術では皮膚を大きく切らないと胃を十分に引っ張ることが出来ません。しかし腹腔鏡手術をおこなえば小範囲の術創で済むため、獣医領域では早くからこの手術に対して腹腔鏡が適応されてきました。

まずカメラ(硬性内視鏡)を入れるための小さい穴を臍の下に1カ所、そして胃を引っ張ってくるための鉗子を入れるための穴を右側壁部にもう1カ所あけます。お腹にカメラを入れ、目視で胃を確認後に胃を外に出すように体壁までひっぱります。この際、胃の出口(幽門部)から少し離れた胃体部をつかむようにします。そして胃を引っ張ってきた穴を5㎝ほどに広げ、体壁の筋肉と胃を固定するように縫合していき胃を固定します。傷は開腹手術のものよりもはるかに小さくなります。

胃拡張・胃捻転症候群は緊急的で致死的な疾病です。残念ながら胃拡張はこの手術でも予防することはできませんが、胃捻転は大型犬では特に要注意のため、予防手術についてお聞きになりたい方は診察へお越しください。

T.S.

ノミによる健康被害

23年06月13日

気温が温かくなってくると虫たちの活動が活発になってきます。

その中でも特に犬,猫,人間への健康被害をもたらすノミは13℃以上になると活動を開始します。

ノミによる健康被害は以下のように挙げられます。

①吸血による貧血...特に子猫子犬で重篤化することがあります。

②ノミアレルギー性皮膚炎...ノミの唾液中のアレルゲン物質が掻痒感を与え、生活の質を下げます。

③様々な病気の媒介...猫ひっかき病の原因菌であるバルトネラやヘモプラズマ症、瓜実条虫症などを引き起こします。それぞれ食欲不振や嘔吐下痢などの症状が現れます。

そのノミのライフサイクル(生活環)は卵-幼虫-サナギ-成虫とありますが、卵から成虫まで最短2週間で完了することがあります。

また、その場に5匹のノミがいると仮定すると、95もの卵、幼虫、サナギがいると言われるほど高密度に生息しています。

ノミの予防には体表に着けるスポットタイプの薬剤がありますので、気軽にご相談いただけたらと思います。

H.F

散歩中に注意したい動物たち

23年06月05日

梅雨に入り、蒸し暑い季節になってきました。この時期になると暑くて熱中症などには注意したいところです。実はそれ以外にも注意しなくてはいけないのが、散歩中に遭遇しうる動物たちです。この時期増えるヒキガエルの誤食やヘビによる咬傷です。お散歩中のワンちゃんやネコちゃんがこれらの動物に遭遇すると、興味を持って近づいて、場合によっては食べてしまったり、ちょっかいを出したりすることがあります。ヒキガエルは寄生虫とカエル毒に注意したいですね。寄生虫というのは、マンソン裂頭条虫やツボ型吸虫と呼ばれるもので、小腸に寄生して長期的な下痢をひきおこす疾患です。治療せずに長引いてしまうと慢性的な下痢を引き起こして痩せていく。大量寄生だと腸の通過障害から腸閉塞をしばしば起こすこともあります。これらは、駆虫薬を使うことで落とすことができます。

カエル毒と言っても全てのカエルに有害な毒があるわけではなく、日本においてはニホンヒキガエルによる中毒が認められます。原因物質はインドールアルキルアミンという心臓血管系に毒性がある物質です。症状は、高体温、唾液分泌過多、不整脈、頻脈などを引き起こします。症状は比較的すぐ発生し、最悪のケースでは1時間以内で死亡してしまうケースもあるみたいです。実は中毒量ははっきりしていないのが現状で、仮に食べてしまうようなことがあったら、大量の水で口腔内を洗浄して毒を少しでも除去していただき、その上で動物病院に連絡してください。

ヘビと言っても種類は様々で、アオダイショウやシマヘビなどの無毒なものからマムシ、ヤマカガシ、ハブのように猛毒を持つヘビまで存在します。比較的ヤマカガシによる咬傷事例はそこまで多くないようで、圧倒的にマムシが多くの被害事例として報告されています。

そのヘビ毒はタンパク分解酵素を含み、全身組織で出血、溶血、壊死を引き起こします。心臓、神経にも毒性を示します。場合によっては呼吸困難、低血圧、痙攣、D I Cや急性腎不全などの重篤になりうる症状も出てしまい、すぐに対処しないと命に関わる危険性を有しています。

受傷直後であれば、毒液を排泄させるために掃除機やポイズンリムーバーで吸引することで毒液の排出を試みる。よく映画などで、口で吸引して捨てるというシーンを目にしますが

かえって口腔内細菌を注入してしまったり、毒液を人が吸い込んでしまったりなどのリスクがあるため行わないようにしてください。急性期の治療としては、ヘビ毒が体内で解毒されるまで点滴や抗生剤投与で集中治療が必要になります。また、急性期を乗り越えたとしても、咬傷部の皮膚の壊死、潰瘍が広がってくる可能性が問題になり、場合によっては外科的に介入しなければならないこともあります。

散歩中にはできるだけ草むらや藪のなか こちらから把握できない視界が不明瞭なところは避けて散歩するようにしてください。

R I