カレンダー

最近のエントリー

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

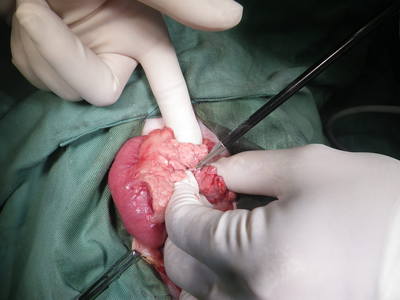

犬のインスリノーマの治療

18年01月29日

最近犬のインスリノーマ(膵臓にできるインシュリンを分泌する腫瘍)の症例の来院が続きました。低血糖をおこし痙攣、神経症状をおこすのですぐに命にかかわる病気です。診断は低血糖の状態でもインシュリンが分泌されているかどうかで判断できます。最近はCT撮影によって腫瘍のある場所が特定できることが多く手術計画がたてやすくなりました。インスリノーマは残念ながら悪性度が高い腫瘍で、治療法は下記のようになります。飼い主様にどのような選択をするのか参考にしていただいております。<手術>平均生存期間が長い。術後平均生存期間は12.5カ月(1年半)。利点:低血糖が解除されたら再発まで費用は掛からないし、副作用もない。転移している場合生存期間が長くないかもしれない。欠点:術後に医原性膵炎がおきることがある。1か月以内の死亡例は1~3割(画像上転移がない場合)広範囲切除で術後糖尿病になる場合がある。<副腎皮質ホルモン内服>平均生存期間2.4ヵ月 利点:内服のみ。欠点:肝炎、膵炎を誘発。医原性クッシング症候群、心臓、腎臓、高脂血症、皮膚などに問題をおこす。<ジアゾキシド内服>抗インスリン作用、グルコース消費70%の犬の低血糖をコントロール可能。利点:副作用は比較的少ない。欠点:非常に高額。<ストレプトゾドシン点滴>平均生存期間163日 利点:摘出できない腫瘍に対応可。欠点:低血糖、嘔吐、腎毒性、繰り返し血糖値とインスリン濃度計測必要。今回のワンちゃんたちも手術を選択していただき、幸いに良い経過をとってくれています。 S.S

膣炎

18年01月21日

膣炎は年齢や避妊の有無に関わらず現れます。通常粘液または膿の排泄があり、たまに頻尿やオスをひきつけることがありますが他の臨床症状はないことが一般的です。

正常な発情周期によって発生する場合があり、これは自然治癒するものがほとんどです。性成熟前の仔犬にも性成熟後の雌犬にもみられます。

膣炎自体は慢性化しなければ予後のいいものですが、子宮蓄膿症・尿路感染・卵巣や子宮、膣の腫瘍・外傷・先天奇形がないかしっかり除外しておくべきです。避妊手術をしていてもその手術の断端が原因になることもあります。したがっておりものがある場合は膣鏡検査、エコー検査、尿検査をおすすめします。

K.Y

寒くなってくると猫の尿道閉塞に注意してください。

18年01月15日

猫は砂漠起源の動物だといわれあまり水を飲まないことでも有名です。その猫ちゃんが寒くなってくるとさらに水を飲まなくなり、もともと尿に結晶ができやすい体質を持った子たちが尿道閉塞を起こしやすくなります。先日よりストラバイト結晶による尿道閉塞の雄猫たちがたくさん来ています。なんどもトイレに通うようになれば急いで受診いたしましょう。完全閉塞では、2~3日で死に至ります。なお雄猫で膀胱炎をおこす原因は、間質性膀胱炎、結晶膀胱炎がほとんどで細菌感染性はまったくないと考えていただいて間違いはないと思います。参考までに1日に3回も4回もおしっこに行っている猫ちゃんは慢性腎不全か甲状腺機能亢進症がほとんどです。おしっこの回数にも注意してみてください。

S.S

犬の前立腺炎

18年01月14日

犬の前立腺疾患は感染性と非感染性に分類され、前立腺炎は感染性に分類されます。

通常前立腺炎は尿道の正常細菌叢の細菌が、前立腺のほうへ逆行して前立腺に感染することで引き起こされます。もともと前立腺は様々な感染に対する防御機構があるため、健康な状態では感染が起こることはほぼありません。そのため、前立腺炎はなんらかの原疾患をもっていて、2次的に引き起こされることが一般的です。特に、未去勢オスにおける良性前立腺肥大、前立腺扁平上皮化生、前立腺の腫瘍が前立腺炎を引き起こす代表的な疾患です。

前立腺炎を認めた際にはこのような原疾患がないかどうかの鑑別をしたうえで、抗菌剤を使用します。一般的には抗菌剤の使用は3~6週間という長い期間の服用が必要な根気のいる病気ですし、根本的な原因が改善されなければ再発のリスクがあります。ただし、良性前立腺肥大からの前立腺炎に対してはホルモン治療や去勢手術によって改善されるケースが多く繁殖犬でなければ去勢してしまうことがおすすめされます。

S.A

減感作療法

18年01月07日

犬のアトピー性皮膚炎は遺伝的要因がかかわる疾患で、痒みのコントロールと生涯むきあっていかなければなりません。アトピー性皮膚炎に対する治療は内服薬や外用薬を用いた薬物療法が一般的です。近年はプレドニゾロン(ステロイド)だけに頼るのではなく、シクロスポリンやオクラシチニブのような薬剤の併用による著効例もメジャーになってきていますが、長期的に(あるいは生涯)投薬が必要となるケースも少なくありません。

減感作療法は、アトピー性皮膚炎をはじめとしたアレルギー疾患における唯一の原因特異的療法とされています。つまり、薬物療法などの対症療法による痒みの一時的な改善ではなく、長期的な作用や予防効果が期待できる治療法です。アレルギーの原因となるアレルゲンエキスを少量から段階的に増量して接種・投与することで、体に慣れさせていき(脱感作)、症状の改善を誘導します。接種・投与するアレルゲンにはいくつか種類がありますが、近年動物用医薬品として登場したアレルミューン®HDM(日本全薬工業)もその1つで、コナヒョウヒダニの蛋白質であるDerf2のリコンビナント蛋白にプルランを結合させたものとなっています。投与アレルゲンの決定には、事前にアレルギー検査(IgE検査)が必要となります。

減感作療法の効果の発現には約6か月はかかるといわれており、また過去の報告では症状改善の有効率は約50~70%と全例で有効とはいえませんが、奏功すれば薬物療法の減薬や休薬も期待できる唯一の治療法です。

痒みでお悩みのわんちゃん全てに減感作療法が適用されるわけではありません。痒みの原因がアトピー性皮膚炎なのか、他の疾患なのかどうかで当然ですが治療法は全く異なります。原因疾患の特定は治療への第一歩として非常に重要です。当院では、犬のアトピー性皮膚炎の治療の選択肢の1つとして減感作療法を実施しております。愛犬の皮膚の痒みでお悩みの飼い主様、減感作療法に興味のある飼い主様は獣医師までご相談ください。

H.B.