最近のブログ

- 11月30日 日本大学獣医外科学教室 浅野和之教授「門脈体循環シャントの最新情報と治療法」

- 10月18日19日 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)にて第46回動物臨床医学会年次大会

- 7月29日第17回ざっくばらんケースレポートミーティング金城綾二先生「僕たちは膵炎とどう向き合うのか?」

- 5月28日 第16回ざっくばらんケースレポートミーティング酒谷篤先生「イヌとネコでの慢性腎臓病の急性増悪」

- 2月9日 兵庫県開業獣医師会第11回臨床研究会

- 第31回日本獣医がん学会

- 1月23日・ざっくばらんケースレポートミティング「猫の角膜疾患を看破する-角膜黒色壊死症編-」高橋広樹先生

- 11月24日 摂丹獣医師会 講習会 日本大学獣医外科学研究室 浅野和之教授

- 10月20日 摂丹獣医師会学術講習会 伊藤暁史先生 麻酔について

- 9月22日岸上獣医科病院75周年記念の会

カレンダー

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

最近のエントリー

- 2025年

- 2024年

- 2023年

- 2022年

- 2021年

- 2020年

- 2019年

- 2018年

- 2017年

- 2016年

- 2015年

- 2014年

- 2013年

- 2012年

- 2011年

- 2010年

- 2009年

- 2008年

各種シンポジウム、セミナー、学会参加情報、

最新の獣医療などを掲載。

11月30日 日本大学獣医外科学教室 浅野和之教授「門脈体循環シャントの最新情報と治療法」

25年12月02日

11月30日摂丹支部獣医師会の令和7年第2回学術講習会は、浅野和之教授による「門脈体循環シャントの最新情報と治療法」というテーマでした。門脈体循環シャントはいろいろなタイプがあるために理解をするのに苦労をします。今回は、肝外シャントについては多い順をしめしていただき、体系ずけて説明をしていただいたことから理解を深めることができました。さらに肝内シャントについても新しい治療法についてもご紹介いただきとても興味深く楽しい時間でした。S.S

10月18日19日 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)にて第46回動物臨床医学会年次大会

25年10月21日

10月18日19日に動物臨床医学会年次大会に参加してきました。当院からも「猫の甲状腺機能亢進症で両側甲状腺摘出後にシンチグラフィー検査により異所性甲状腺を特定し摘出した1例」を症例報告してきました。本邦におけるシンチグラフィーにより特定し摘出を行った初めての症例です。今後猫の甲状腺摘出手術が広く行われるようになることを期待いたします。 S.S

7月29日第17回ざっくばらんケースレポートミーティング金城綾二先生「僕たちは膵炎とどう向き合うのか?」

25年08月01日

兵庫県開業獣医師会・ざっくばらんケースレポートミーティングで、大阪公立大学付属獣医臨床センター 特任臨床講師 金城綾二先生「僕たちは膵炎とどう向き合うのか?臨床徴候・検査所見・治療計画」のご講演をお願いしました。SpecCPL V-Lip SpecFPL などの新しい膵炎の血液検査ができるようになりさらにエコーの機械の進歩が診断につながることにより診断できる症例が増えました。その中での解釈の仕方、治療方法などあらためて考えてみる良い機会になりました。ブレンダなどの治療薬、オゾン療法、幹細胞療法なども推奨はされることはありますが基本的には特効薬はありません。さらにより良い治療法を模索していきたいと思います。 S.S

5月28日 第16回ざっくばらんケースレポートミーティング酒谷篤先生「イヌとネコでの慢性腎臓病の急性増悪」

25年06月01日

兵庫県開業獣医師会・第16回ざっくばらんケースレポートミーティング酪農学園大学・伴侶動物医療センター 伴侶動物内科講師 酒谷篤先生による「イヌとネコでの慢性腎臓病の急性増悪」についてのご講演をお願いいたしました。慢性腎不全は糸球体腎炎、免疫、腎結石、尿管結石、膵炎、加齢によるものなどいろいろな原因により起こってきます。慢性腎不全は急性増悪を迎えることが多くいかに急性増悪をおこしにくいようにするか急性増悪をいかに乗り越えるかが大切になってきます。腎臓病で高名な日本生命科学大学・大学院での経験も含めいろいろの質問にお答えいただき大変勉強になりました。S.S

2月9日 兵庫県開業獣医師会第11回臨床研究会

25年02月11日

午前の部(株)エム・エル・ティ臨床検査部の相馬武久獣医師「猫伝染性腹膜炎のラボ検査による診断の実際」北里大学獣医学部獣医伝染病学研究室 高野友美教授「猫伝染性腹膜炎の基礎と治療の現状」

ランチョンセミナーベーリンガー・インゲルハイム・アニマルヘルス・ジャパンの吉田千紘獣医師「猫の経口液剤・センベルゴの使い方」

午後の部 症例発表10症例 オブザーバーとして大阪公立大学獣医学部付属獣医臨床センター講師 金城綾ニ獣医師 倉敷芸術科学大学動物生命科学科講師 三重慧一郎獣医師に参加いただきました。当院からも「猫の甲状腺機能亢進症で両側甲状腺摘出後にシンチグラフィー検査により異所性甲状腺を特定し摘出した1例」を報告いたしました。長時間にわたる対面式勉強会で充実した1日でした。やはり臨床家にとっては症例発表会は重要であり対面式が刺激をもらう大切な機会であることを再確認いたしました。S.S

第31回日本獣医がん学会

25年01月25日

第31回日本獣医がん学会がホテルニューオータニ大阪で開催され、今回も参加してまいりました。メインテーマは猫の肥満細胞腫でした。犬に比べると良性腫瘍のイメージがある猫の皮膚肥満細胞腫ですが、3つの組織型、最近報告されたグレード分類、注意すべきものについての講義を拝聴すると、やはり悪性の挙動をとるものもあるため一症例ずつ丁寧に予後予測をつけることが重要だと認識いたしました。脾臓の肥満細胞腫についても診断をつけて積極的に脾臓摘出をすべきと再確認できました。

また病理シンポジウムでは、犬の皮下肥満細胞腫について解説がありました。皮下のものはグレード分類がないため臨床医としては解釈が難しかったのですが、核分裂や浸潤性増殖、リンパ節転移が予後不良因子であり、これはつまり皮膚肥満細胞腫と同様の考え方ということで解釈がスッキリいたしました。

今回も現地開催とオンライン録画配信のハイブリッド開催でしたが、やはり実際に会場参加すると良い刺激をもらうことができました。今後の診察に活かしていけるよう精進してまいります。

T.S.

1月23日・ざっくばらんケースレポートミティング「猫の角膜疾患を看破する-角膜黒色壊死症編-」高橋広樹先生

25年01月24日

兵庫県開業獣医師会のざっくばらんケースレポートミティングの14回目は、麻布大学・小動物臨床研究室 眼科の高橋広樹先生の猫の角膜壊死症に関するご講演でした。なかなか黒色壊死症についてのみでの講義はうけたことがなくなかなか深く掘り下げた内容で大変役に立ちました。原因が特定できないものも多いためいかに対応していくのがよいのかというお話が主で、油性点眼軟膏、コンタクトレンズ、防腐剤フリーの人工涙液、ヒアルロン酸点眼やレバミピド点眼薬、抗ヘルペス剤などをいかに使っていくかが大事かと思われました。

S.S

11月24日 摂丹獣医師会 講習会 日本大学獣医外科学研究室 浅野和之教授

24年11月26日

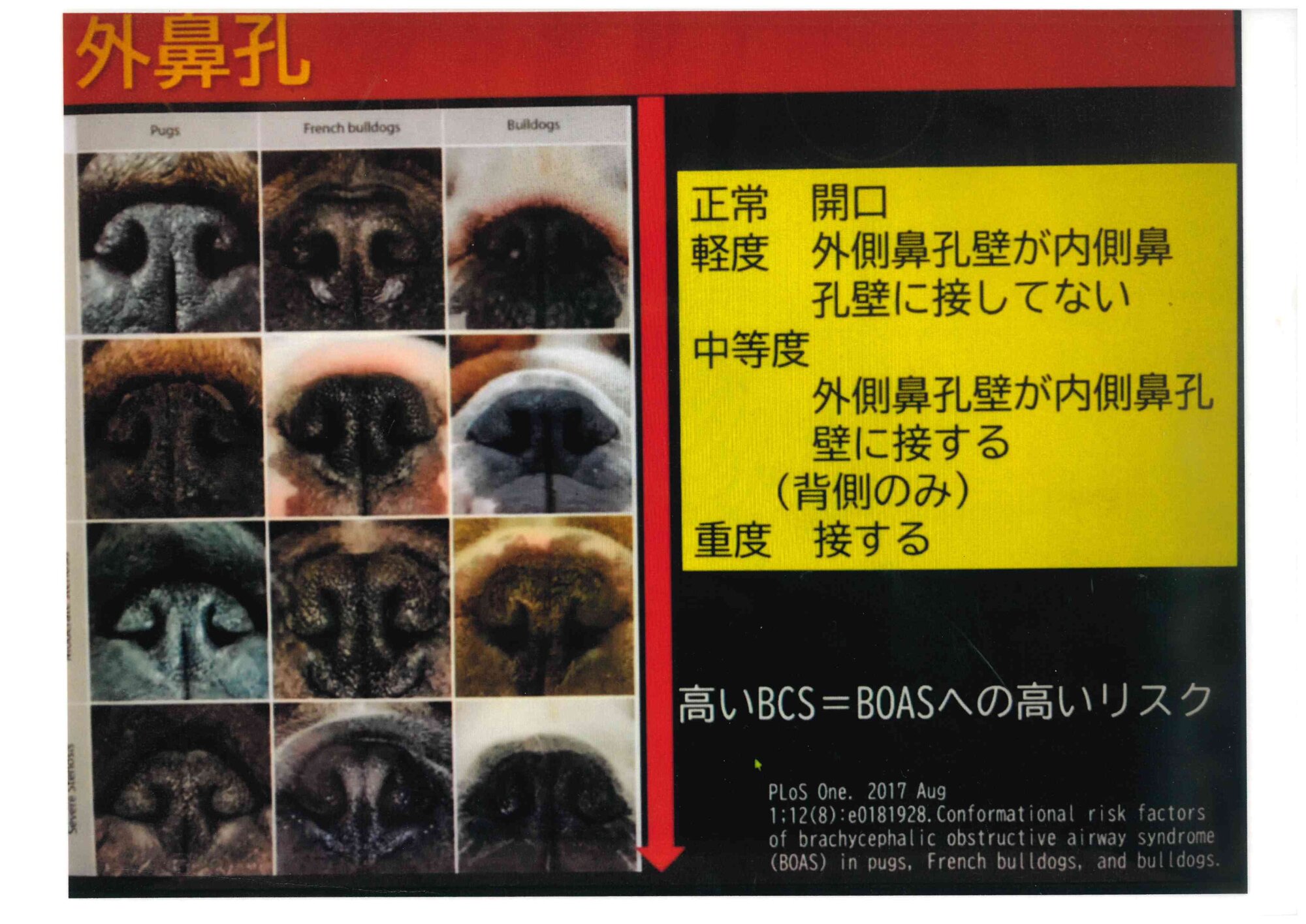

今年も浅野和之先生にお願いして講演会を行っていただきました。先生は日本を代表し、世界に誇る獣医外科医でいつもたくさんの得るものがありとても楽しみにしています。今年のテーマは「胆道外科」「頭部呼吸器外科」「重症患者の術後管理を考える」でした。粘液嚢腫は現在とても増えている疾患で毎年たくさんの手術症例がやってきます。ちょっとしたコツなどが役立ちました。膵臓空調吻合も興味深く拝聴しました。頭部呼吸器外科はフレンチブルドックが増えたため手術症例も増えています。軟口蓋過長症ではCTをとることにより軟口蓋の厚さを評価する方法、Folded flap palatoplasty 、H型喉頭形成術なども新鮮でした。短頭種気道症候群は手術を早期に行うことにより疾患をへらし長生きを期待できます。しかし2~3%の死亡例が必ず起き年齢、症状、状況によって死亡率の評価ができにくいようで飼い主さんに対してのインフォームコンセントをさらにしっかりする必要があると思われました。 術後管理に関してはよりチームワークが必要であると感じました。明日からの診療につなげていきたいと思います。S.S

10月20日 摂丹獣医師会学術講習会 伊藤暁史先生 麻酔について

24年10月30日

10月20日 大阪公立大学 獣医臨床センター麻酔科長伊藤暁史先生のセミナーを郷の音ホールにて行いました。人工呼吸における麻酔管理、筋弛緩薬を使った麻酔管理、周術期管理について(術前、術中、術後の評価)お話しいただけました。普段毎日行っている麻酔ですが改めて確認することができ、より安全な麻酔をする上において大変勉強になりました。 S.S

9月22日岸上獣医科病院75周年記念の会

24年09月24日

岸上正義先生が、大阪市に小動物診療の先駆けとして動物病院を開業されて75年経ちました。その間にたくさんの獣医師たちが巣立っていきました。正義先生には、この仕事に携わっていくためのたくさんのものをいただきました。感謝しかありません。症例発表会に、引き続いて講演会があり岸上義弘先生の再生医療のご講演、イヌ臍帯由来培養上清液についてのお話とともに、私も「猫の甲状腺機能亢進症における内科・外科療法の検討」という題目で発表させていただきました。猫の甲状腺機能亢進症の摘出手術が臨床の世界に広がっていくことを期待いたします。ますます獣医学が発展しすばらしいものになっていくことを祈念いたします。

S.S

日本獣医麻酔外科学会 第1回近畿地区講習会

24年09月15日

2024年度日本獣医麻酔外科学会 第1回近畿地区講習会 (2024.9.15)

準備すれば怖くない!ハイリスク麻酔症例への挑戦~内分泌・循環器疾患編~

石塚友人先生(VES合同会社代表)

田中翔先生(大阪公立大学獣医臨床センター特任臨床講師)

2024年度第1回近畿地区講習会がI-siteなんばにて開催されました。講習会では初となるオンラインとのハイブリッド開催でした。

石塚先生は内分泌疾患の麻酔管理について講義していただきました。クッシング症候群ではやはり血栓塞栓症リスクが高く、普段から実感していることが確認されました。また糖尿病患者でも合併症がとても多く、血圧を維持することの重要性が分かりました。

田中先生は循環器疾患における麻酔管理について講義していただきました。動脈管開存症では出血リスクの高い症例においてニトロプルシドやニカルジピンを使用することで血圧を管理し、術中の出血管理をすることで手術が容易にすることができるのは目から鱗でした。

私、須藤も講習会の担当委員として諸々の業務を行うとともに、症例検討では「インスリノーマの犬における麻酔管理」を発表いたしました。石塚先生、田中先生にご意見いただき、また会場の先生方からも質問をいただき良い症例検討になりました。参加いただいた先生方、協賛企業様、地区委員の先生方のご協力のおかげで無事に講習会を終えることができました。これからも日本獣医麻酔外科学会・近畿地区委員としての仕事を頑張りたいと思います。

T.S.

8月8日兵庫県開業獣医師会第12回 ざっくばらんケースレポートミーティング 「知っておきたい頭頸部の外科介入」 堀切園 裕 先生(岐阜大学)

24年08月08日

今回は岐阜大学 応用生物科学部 付属動物病院 先端獣医療学 堀切園 裕 准教授に「知っておきたい頭頚部の外科介入・呼吸器編」についてご講演していただきました。近年フレンチブルドックが増えることにより短頭種症候群の手術を頻繁に行うようになりました。外鼻孔狭窄に対する手術に鼻鏡楔状切除術、パンチ切除形成術、鼻翼固定術、鼻翼切除術の説明、軟口蓋過長に対する手術として切除する時のデバイスの選択、軟口蓋が厚くなっているときのフラップ形成術の説明、気管虚脱に対する手術の方法など興味深く拝聴しました。一般的な症例に対しての手術、特殊な症例に対して一つの方法だけでなくいろいろと選択肢を考えていくことにより難治症例に対処することが必要であることを改めて考えることができました。 質問がたくさん出るのがこのセミナーの売りですがそのことにより深くできるように思います。 S.S

7月25日 葉月会 画像診断学セミナー 戸島篤史先生

カテゴリー:セミナー

24年07月25日

肝・膵・腎の重要な超音波画像

戸島篤史先生 日本小動物医療センター/公益財団法人RADLINE

今回は犬猫の腹部超音波検査についてのセミナーでした。中でも肝臓・膵臓・腎臓の3臓器に焦点を当て超音波画像所見を体系的に解説していただきました。

肝臓腫瘍は日々の診療の中でもよく遭遇する病気ですが、結節性過形成と呼ばれる非腫瘍性疾患から悪性腫瘍までさまざまな疾患が鑑別診断にあげられます。もちろん超音波検査のみではそれら腫瘍の鑑別をすることはできませんが、すみやかに針生検など積極的な精査が推奨される重要所見を解説をしていただきました。セミナー内では、超音波検査だけでなく血液検査やレントゲン検査の結果など実際の症例のデータなどから鑑別診断を考える時間もあり、非常に有意義なセミナーとなりました。

超音波検査は検査者の臓器を描出する技術も大事ですが、重要な画像所見を見極めるチカラや異常所見を見逃さない目が大切であると感じました。戸島先生も「意識的に見ていない物は容易に見逃す」とおっしゃられていたのが印象的でした。超音波検査は毎日行う検査のひとつであり、さっそく実践に活かしていきたいと思います。

D.N.

7月17日 犬膵炎急性期用抗炎症剤「ブレンダ®」セミナー

カテゴリー:セミナー

24年07月17日

石原産業株式会社 北浦康弘 様

石原産業株式会社の商品、犬膵炎急性期用抗炎症剤「ブレンダ®」をご紹介いただきました。

膵炎とは、消化酵素を分泌する臓器である膵臓が何らかの理由で炎症を起こし、全身性の炎症および多臓器不全を引き起こす病気です。臨床症状としては食欲の低下や腹痛、嘔吐、下痢などの消化器症状がみられ、重症例では死亡することもあります。

「ブレンダ®」は有効成分としてフザプラジブナトリウム水和物を含み、白血球の血管壁への接着並びに組織浸潤を抑制し、膵炎に伴う過剰な炎症反応を緩和する効果があります。

実際に臨床試験では炎症反応の低減や臨床症状の改善が認められ、急性膵炎への有効性が証明されました。

また、膵炎以外にも肺炎や角膜炎、口内炎などといった症例でも効果があったとの報告もありました。

今回のセミナーの内容を踏まえ、今後の治療に活用していけたらと考えています。

S.S

6月6日 第11回ざっくばらんケースレポートミーティング 岩手大学南雲隆弘先生に「犬の会陰ヘルニアの術式を考える」

24年06月06日

兵庫県開業獣医師会(ベッツひょうご)第11回ざっくばらんケースレポートミーティングで今回は岩手大学南雲隆弘先生に「犬の会陰ヘルニアの術式を考える」をテーマに講演を行っていただきました。会陰ヘルニアは、高齢の未去勢オスに発症しやすい代表的な病気で手術方法がいろいろありますが残念ながら再発しやすい病気でもあります。いろいろな状況に応じての手術方法の選択と再発しにくいような工夫、筋肉が萎縮しているような重症症例に対しての方法などいろいろご紹介いただきました。参加した会員も苦労している人もおおかったとみられたくさんの質問がたくさんでて参考になりました。この会は会員同士が意見交換情報共有できるようどんな質問も遠慮なくできればというコンセプトで録画もせずおこなっています。毎回すばらしいない講演内容で公開していないのがもったいないくらいですが。期待しています。 S.S

6月2日 日本獣医再生医療学会 第19回年次大会

カテゴリー:セミナー

24年06月02日

横浜ワールドポーターズで開催された第19回日本獣医再生医療学会年次大会に参加してまいりました。メインテーマは慢性腸症に対する幹細胞療法についてでした。近年幹細胞療法は様々な疾患に応用されていますが、特に注目されている疾患のひとつです。大阪公立大学の鳩谷先生が慢性腸症の概要、東京農工大学の大森先生が慢性腸症の食事療法やプロバイオティクスについて講義していただき既存治療について再確認できました。PARMの福田先生、日本獣医生命科学大学の手嶋先生に慢性腸症に対する幹細胞療法について講義していただきました。幹細胞療法は総じて30-40%の症例に有効で、若い犬のほうが有効率が高いようです。柴犬は難治性慢性腸症が認められますが、やはり幹細胞治療においても反応は芳しくないようです。基本となる食事療法等に併せた治療の選択肢として当院でも検討できたらと思います。

基調講演として株式会社ビジョンケアの高橋政代先生の講義がありました。iPS細胞を用いたヒト網膜の再生医療についてでしたが、再生医療が標準治療になるためにどうすれば良いのかを常に考えておられ、情熱を感じた素晴らしい講演でした。Min Koo先生の韓国における動物医療と幹細胞治療についての講演もとても興味深いものでした。

来年は第20回目となる記念大会になるそうなのでとても楽しみです。

T.S.

3月21-24日 世界獣医がん学会

カテゴリー:セミナー

24年03月24日

世界各国に獣医がん学会が存在し、日本では1994年に日本獣医がん研究会が発足、そして2009年に日本獣医がん学会へと移行しました。これら組織をまとめる世界獣医がん学会連合会があり、4-5年に1回各国で世界獣医がん学会が開催されています。2020年に日本で開催予定でしたが新型コロナウイルス蔓延により中止となり、今回2024年に晴れて第4回大会を開催できることとなりました。

全4日間の期間中は世界の研究者たちの研究発表が中心で、スペシャリストによる基調講演がありました。ほとんどの発表が英語でしたが、同時通訳のレシーバーも配布されたため、英語に疎い私でもなんとか発表についていくことができました。

印象に残ったのはやはり獣医病理界のレジェンドであるDr. Peter F. Mooreでした。今でもなお難治疾患である組織球性肉腫の研究の第一人者であり、先生の研究の歴史や造詣の深さに感銘いたしました。最終日では犬の尿路上皮癌に対する分子標的療法について東京大学の前田真吾先生と、Dr. Deborah W. Knappの講義でした。ベヌラフェニブ、ラパチニブ、モガムリズマブなどいくつかの分子標的薬が使用可能になりはじめ、尿路上皮癌の1年の壁を超えられるのも現実的になってきたことをうれしく感じました。

日本、欧米、アジアなど多くの参加者で大会は非常に盛況でした。これからも最新の情報を取り入れてアップデートしていきたいと思っています。

T.S.

3月17日 2023年度日本獣医麻酔外科学会 第2回近畿地区講習会

カテゴリー:セミナー

24年03月17日

2023年度日本獣医麻酔外科学会 第2回近畿地区講習会

ここまでは知っとこ!動画で理解する短頭種気道症候群

末松正弘先生(AMC末松動物病院)

柴田早苗先生(岐阜大学)

短頭種とはフレンチブルドッグなどの鼻が短い犬種のことをいいます。これらの犬種では鼻腔、喉頭、気管などの気道が狭くなっていることが多く、それによりうまく換気できずに呼吸困難になってしまう病気を短頭種気道症候群といいます。症候群という名前なので、ひとつではなく複数の異常が合併していることがほとんです。今回は小動物呼吸器外科のトップランナーである末松先生と、岐阜大学で麻酔を専門にされている柴田先生による講義でした。

末松先生は動画を中心に、呼吸様式から手術の術式まで細かく解説していただきました。柴田先生は日常的に使われている麻酔方法を、メカニズムやメリットを含めて抗議していただきました。総合討論では各先生方が日頃から疑問に思っていることを会場で共有し、良いディスカッションができました。

また私、須藤も近畿地区委員として講習会をお手伝いしました。今回初めて参加させていただきましたが多くの先生方とお知り合いになることができ、これからの麻酔外科学会や、近畿地区のさらなる発展に貢献できたらとますます思いを強くいたしました。

T.S.

2月4日・第10回兵庫県開業獣医師会WEB講習会・WEB研究発表会

24年02月05日

2月4日(日)日本小動物医療センターセンター長/小動物腫瘍外科アドバイザーの廉澤剛先生の「肝臓腫瘍その特性から特殊器具なしに攻略する肝臓外科」のご講演をしていただきました。内容的には組織から生検、診断、手術まで広範囲にわたり、やや難しいものの非常にわかり易く脈管系の説明から手術手技の説明までしていただきました。そのあと研究発表会を廉澤先生と日本大学獣医放射線学研究室の合屋征二郎先生をオブザーバーとしてお招きしました。当院からは院長が「猫の甲状腺機能亢進症の評価および考察」という演題で発表を行いました。多数の手術数から統計をだしたものです。猫の甲状腺機能亢進症の治療は外科手術が推奨されることをこれからも広めていきたいと思っています。 S.S

12月17日・摂丹獣医師会 日本大学外科学教室、浅野和之教授講習会

23年12月18日

12月17日、日本大学浅野和之教授の講習会がありました。日本を代表する外科医の講習会ですので毎年楽しみにしております。午前中は胸水貯留液疾患の最新情報「膿胸と乳び胸というタイトルでした。猫の乳び胸に関しては従来からいわれていた外科治療法に関してずいぶん考え方が変わりました。午後からはいろいろな疾患のビデオをつかった講習でした。手術の電気メスやバイポーラなどの使い方には術者それぞれ個性があります。電気メスの使い方がとても勉強になりました。

S.S

第107回日本獣医麻酔外科学会学術集会

23年12月10日

第107回日本獣医麻酔外科学会学術集会が愛知県名古屋市にて開催され、参加してまいりました。前回の大宮大会もそうでしたが参加者がとても多く活気に満ちた学会でした。

整形外科シンポジウムでは猫の脊椎・脊髄疾患についてのシンポジウムでした。猫はあまり脊椎・脊髄疾患に遭遇する機会が多くないため興味がありました。脊髄硬膜外動静脈瘻は血管奇形のために生じる若齢猫で疼痛を呈する疾患で、MRIだけでなくCT検査にて異常血管を見つけることが重要ということがとても印象的でした。

軟部組織外科部門では下部尿路の腫瘍についての講義がありました。膀胱腫瘍の外科は侵襲の大きさと術後管理の大変さからなかなかハードルが高いものです。いま話題の分子標的薬についてのトピックもあったため、情報を整理することができました。

対面方式での学会開催はやはり多くの刺激を受けることができます。学会開催後もオンラインにて各プログラムを視聴することができるため聴講できなかった講義を視聴することが可能です。また学会後は交流会にて多くの先生方とお話することができました。それもまた良い刺激になりました。これからの診療に活かせる学会になりました。

T.S.

第44回 動物臨床医学会年次大会

23年11月19日

9月25日JAHA腫瘍学(オンデマンド)を視聴しました

23年09月25日

リンパ腫から固形癌まで、困難な腫瘍との戦い方

腫瘍内科再診アップデート

松山 新 先生

米国獣医内科専門医(腫瘍科)

アジア獣医内科学専門医(腫瘍科)

サスカチュワン大学 助教

リンパ腫や肥満細胞腫など普段の診療でよく遭遇する腫瘍に対する内科的なアップデートについて講義していただきました。

内容としては基礎的なグレード分類から最近の論文を含めた抗癌剤の治療成績に関してのお話や、実際に先生がどのような治療を行っているかなどより実践に即した内容まで幅広い内容を聞くことができました。

癌という病気は完治するものではなく、また抗がん剤に関してもどうしても後ろ向きな感情を持ってしまいがちではあります。きちんとした根拠を説明させていただき納得した上で、病院と飼い主様とで協力しながら治療を行っていけたらと思っております。

そのためにも今回勉強したことをしっかりと吸収し、フィードバックしていくとともに、今後もしっかりと勉強してきたいと思います。

S.A

KYOTO ARセミナー 前十字靭帯断裂に対するTPLO法

カテゴリー:セミナー

23年09月24日

前十字靭帯断裂に対するTPLO法

岩田 宗峻 先生 東京医科歯科大学

KYOTO AR主催の実習型セミナーに参加してきました。近年では模型を用いたドライラボが盛んになっており、講義だけでなく実際に手を動かして技術を学べるセミナーが増えております。今回は前十字靭帯断裂に対するTPLO法(脛骨高平部水平化骨切り術)についてのセミナーでした。

前十字靭帯断裂は動物病院でよく遭遇する疾患で、前十字靭帯の変性、断裂により後肢の跛行を呈するものです。手術法がいくつか考案されており、ラテラルスーチャー法やTPLO法が手術法として選択されます。人の脛骨は大腿骨に対して垂直に位置していることからもともと前十字への負荷が少ないらしいですが、動物の脛骨は大腿骨に対して斜めに位置しており、そのせいで脛骨が前方へ滑るように負荷がかかるため前十字靭帯への負荷も増大します。TPLO法は、大腿骨に対して斜めだった脛骨を、水平方向になるように骨切り・移動させることで脛骨の前方変位の力を低下させ膝関節を安定化させる手術法です。つまり人の膝に近づける手術、ということになります。

TPLO法には独自の器具が必要であり、理論もそうですが器具の扱いにも慣れが必要です。講師の岩田先生は前半部分では理論の説明を分かりやすく講義していただき、後半部分ではTPA測定や術式を解説していただきました。実際にはランドマークとなる部位が見えないことや、重要な血管を傷つけないようにするなど各種注意点も指導していただきました。

このような実習型セミナーに参加すると良い刺激をもらうことができます。これからの診療に活かしていこうと思います。

T.S.

9月18日 志学会年次大会に参加してきました

23年09月18日

今までの術後管理に外科代謝栄養のエッセンスをプラスしよう!

酪農学園大学 鳥巣 志道先生

志学会の獣医師セミナーに参加してきました。

今回のご講演は、たびたび志学会で講義をしてくださっている鳥巣先生による外科代謝栄養に関して詳しくお話していただきました。

外科代謝栄養というと聞きなれない言葉ではありますが、外科手術において麻酔やそれ自体がどのように体の代謝に影響を及ぼし、それに対してどう付き合っていけばよいのか。

高齢の動物に対する麻酔にかんして等、普段の経験で確かにあるある!でも具体的に説明するとなると難しい。

といった事を理論的に説明していただきました。

そのうえで外科手術時のみではなく、肝リピドーシスや栄養失調時に不足し、転嫁するべきビタミンなどに関してのお話していただき、栄養学の知識のアップデートできたと思います。

普段の診療ではあまり気にしていなかった分野の情報になるので今までの治療にプラスして意識していきたいと思います。

S.A

志学会 月例会

23年09月15日

角膜疾患の病態生理から考える治療のロジック

仁藤 稔久 先生 柏原どうぶつクリニック

今月の志学会の月例会は、どうぶつ眼科クリニックで研鑽を積まれた仁藤先生による角膜疾患についての講義でした。角膜疾患はその激しい痛みからご家族がすぐに気づくために、動物病院では日常的に診察する機会がある病気です。主に角膜に傷をつける角膜潰瘍が多いのですが、皮膚の傷とは病態や治癒過程が大きく異なるため、まず解剖などの基本から立ち返って講義していただきました。

治療のためにはまず確実な検査・診断が必要ですが、フルオレセイン染色やスリット細隙灯検査など画像を用いてわかりやすく解説していただきました。やはり細菌感染があると治癒に大きな影響を及ぼすため、抗生物質の使用は感受性試験なども実施する必要があると再確認いたしました。ドライアイについても分類や治療法について復習できました。日頃から私たちが実施している診断・治療法がさらにアップデートできたと感じました。

日常的に遭遇する病気なだけに、このような基礎から見直す講義はとても有意義でした。先生の幅広い知識・ご経験にも感嘆いたしました。日頃の診察に活かしていこうと思います。

T.S.

8/20 志学会 症例検討会

カテゴリー:セミナー

23年08月20日

志学会 症例検討会

3年ぶりに対面式で開催されました志学会の症例検討会に院長、吉田、中山、大﨑の4名で参加させて頂きました。

コメンテーターには 奥田優教授(山口大学 獣医内科学教室)、板本和仁准教授(山口大学 獣医臨床診断学研究室)の2名の先生をお招きし、活発なディスカッションをさせて頂きました。当院からは、中山「腸管に腫瘤状病変を形成した猫伝染性腹膜炎の2例」、大﨑「猫の甲状腺機能亢進症における両側甲状腺摘出症例の評価および考察」の2演題を発表させて頂きました。臨床経験豊富な先生方からアドバイスや意見を頂き、コメンテーターの先生からは最新情報に基づいた意見を頂戴し、貴重な経験をさせていただきました。

また、他院の先生方から興味深い症例のお話を聞かせて頂き、大変勉強になり非常に有意義な時間となりました。本会で得た知識を持ち帰り、今後の診療に活かしていきたいと思います。

D.N.

志学会 月例会 2023年7月21日

カテゴリー:セミナー

23年07月22日

「犬の多中心リンパ腫の診断」

米地若菜先生(奈良動物二次診療クリニック)

今月の志学会月例会は、犬のリンパ腫の約80%を占める多中心型リンパ腫の診断についてのセミナーでした。

多中心型リンパ腫は、体表リンパ節をはじめとする全身性のリンパ節腫大、脾臓や肝臓などへの浸潤を特徴とし、病理学的詳細および免疫組織学的特徴によりさらに細分化されます。大きくB細胞性とT細胞性に分けられ、一般的にはB細胞性の方が予後が良いとされますが、B細胞性の中でも進行が早いタイプと遅いタイプが存在します。分類により予後や治療法が異なるため、正確な診断が重要ですが、細胞診だけでは診断がつかないタイプも存在し、その場合は組織生検が必要です。

また、ステージ(病期)によっても予後が大きく異なるため、腫大しているリンパ節の部位や数、肝臓や脾臓への浸潤、末梢血や骨髄を評価する必要があります。リンパ腫の動物がしんどいのはただリンパ腫だからではなく、リンパ節の腫れによる圧迫や腫瘍の肺浸潤、DICなどが原因であるため、ステージング(病期分類)により動物がなぜしんどいのかを把握し、治療において何を優先するかを決めることが重要です。

今回の講義により、多中心型リンパ腫の詳細な分類やステージングはリンパ腫のわんちゃんやねこちゃんのしんどさを軽減するためにとても大切であることを再認識しました。

Y.O.

7月8-9日 WJVF 2023 14th Annual Meeting

カテゴリー:セミナー

23年07月11日

7月8日・9日にホテルニューオータニ大阪で開催されたWJVF(West Japan Veterinary Forum)の年次大会に参加させていただきました。

4年ぶりの現地での開催で、たくさんの先生方や愛玩動物看護師の皆さん、学生さんと一緒に講義を受けることができ、とても有意義な時間でした。

講義は基礎的な知識を固めるものがほとんどで、より理解を深めることができました。また、救急の現場で活躍されている先生方の講義も大変勉強になりました。

塗木貴臣先生(TRVA動物医療センター)による「エマージェンシーの鑑別と初期対応」の講義では、意識障害の鑑別として医学において有名な「AIUEOTIPS」の語呂合わせをもとに、A(急性肝不全、アシドーシス、急性血管障害)、I(高/低血糖)、U(尿毒症)、E(脳障害、内分泌、電解質)、O(低酸素)、T(外傷、体温異常、腫瘍、中毒)、I(感染症)、P(薬剤)、S(痙攣・失神、循環不全、低栄養)のそれぞれの病態と初期対応を学びました。救急の現場では「手を動かしながら頭も動かす」ことが重要であり、そのためには正しい知識と深い理解が必要であると実感しました。

森田篤先生(大阪公立大学獣医臨床センター夜間救急診療科)による「食べると危ない!〜身近に潜む危険な物〜」の講義では、異物や毒物を摂取した場合の対応について学びました。病院に着いてからの対応はもちろん、ご家族からの電話への対応のポイントを教えていただきとても参考になりました。電話では、「いつ、何を、どれくらい」食べたかを聞くことは簡単ですが、誤食物に合わせてプラスアルファの質問やお願いをすることで病院に着いてからの対応をより良いものにできます。

例えば、キシリトールガムやチョコレートでは商品によって中毒物質の含有量が異なるため、「食べてしまったものと同じものを持ってきてください」とお伝えします。人の解熱鎮痛剤であるアセトアミノフェンは猫において犬より強い症状が出るため「動物種」を確認することが重要です。タバコの浸出液はタバコそのものより吸収が早いため、「来院までに水を飲ませない」ように伝える必要があります。またタバコは胃酸抑制薬により吸収が促進されるため「内服中の薬」があれば持ってきていただくと良いです。

誤食物によっては毒性が強く、一刻も早く処置しないといけないものもあります。電話で聞くこと・伝えることは誤食物によって異なるため、毒物が引き起こす症状や特性を知っておく必要があると学びました。

他にも多くの講義を受けることができ、良い経験になりました。今回得た知識を今後の診察に活かしていきたいです。

Y.O.

6月16~18日 第106回日本獣医麻酔外科学会学術集会

カテゴリー:セミナー

23年06月18日

ホームページでもお知らせさせていただいておりましたが、6月17, 18日、日本獣医麻酔外科学会学術集会に参加させていただくため埼玉県大宮市に行ってまいりました。長いあいだ新型コロナウイルス感染症流行に伴い対面式の学会開催が中止されてきましたが、前回の福岡大会より対面方式が復活し、今回の大宮大会でさらに充実した学会開催となりました。

軟部組織外科シンポジウムでは腸閉塞/腸重積についてでした。画像診断を駆使して早期に診断し、適切な外科手術を実施するかがやはり重要ということを再認識いたしました。腸切除後の短腸症候群については小動物領域においては意外と発生率が低いのではないかとする考察は興味深いものでした。

麻酔・疼痛管理シンポジウムでは犬の僧帽弁閉鎖不全症における麻酔管理についてでした。麻酔リスク評価には多くの先生方が超音波検査にてしており、当院においても実施可能であるため参考になりました。またやはりバランス麻酔が大事であり、一つの麻酔薬だけでなく鎮痛効果を発揮する各種薬剤を組合わせて、吸入麻酔薬の用量を減らしていくことが大事だと理解しました。

対面方式での学会開催はやはり多くの刺激を受けることができます。私もプログラム後に講師に質問させていただき、自分の疑問点を会場の方々と共有し、意見をいただけたことで大変勉強になりました。さらに学会開催後もオンデマンドにて各プログラムを視聴することができるようになりました。これは新型コロナ感染症流行前にはなかったシステムのため、アフターコロナにおける数少ない良い点なのかもしれません。

学会後は多くの先生方と交流させていただきました。懐かしい顔に会って旧交を深めたり、新たに知り合う先生方との出会いで横の繋がりができるのが学会参加の醍醐味でもあります。患者さんにはご迷惑をおかけして申し訳ないですが、今後も機会を見て参加できたらと思っています。

T.S.